足首の捻挫とは?種類・症状・最新の対処法まで解説

足首の捻挫はスポーツや日常生活で最も多いと言われるケガの一つで、特に「内反捻挫(足首を内側にひねる捻挫)」が圧倒的に多く発生します。捻挫といっても、軽度のものから靭帯損傷を伴う重度のものまで分類され、症状や治療の方法が異なります。

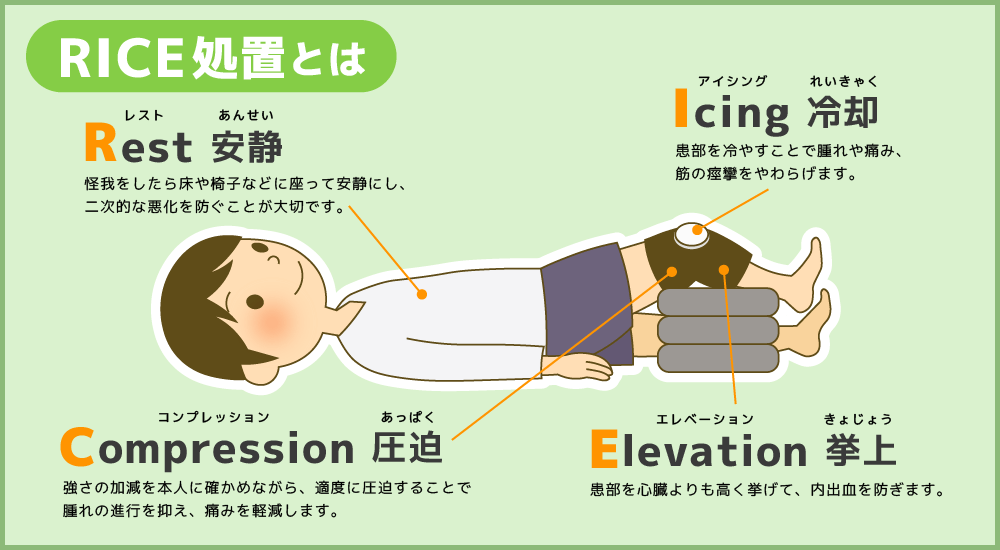

これまで捻挫の応急処置といえば「RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)」が基本でしたが、近年は「POLICE処置(保護・適切な負荷・冷却・圧迫・挙上)」という新しい考え方が推奨されるようになってきました。

今回は、足首の捻挫の種類や症状、なぜ内反捻挫が多いのか、そして最新の応急処置であるPOLICE処置についてわかりやすく解説していきます。

「足首をひねってしまったけどどうすれはいい?」と不安な方も、正しい知識を知っておくことで安心にもつながりますので、最後まで読んでいただければ嬉しいです。

足首の捻挫とは

足首の捻挫(ねんざ)は、スポーツや日常生活で足をひねった時に起こるケガです。

関節を支えている「靭帯(じんたい)」という組織が、伸びたり、部分的に切れてしまうことで痛みや腫れが出ます。

段差で踏み外したり、運動中にジャンプの着地でバランスを崩したりすることで、多くの方が経験するケガのひとつです。

足首の捻挫の種類

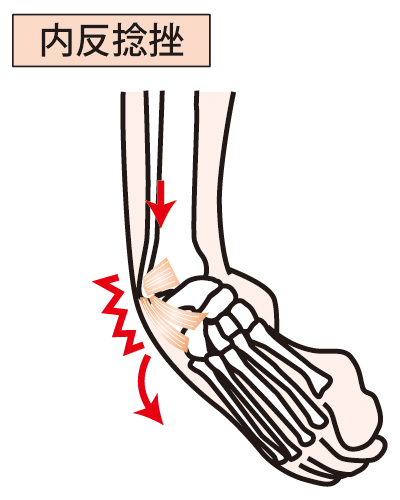

内反捻挫(ないはんねんざ)

最も多いタイプで、足首を内側にひねった時に起こります。外くるぶしの周りの靭帯を痛めるケースがほとんどです。

外反捻挫(がいはんねんざ)

足首を外側にひねって起こるタイプです。内側の靭帯を痛めます。発生頻度は少ないですが、強い損傷につながることがあります。

高位足関節捻挫(こういそくかんせつねんざ)

すねの骨同士をつなぐ靭帯を痛める捻挫です。サッカーやバスケットボールなどの接触プレーで起こりやすく、回復に時間がかかることがあります。

捻挫の症状と重症度

捻挫はケガの程度によって大きく3つに分けられます。

- 1度(軽度):靭帯が少し伸びた程度。軽い痛みや腫れ。歩ける場合も多い。

- 2度(中等度):靭帯の一部が切れた状態。強い痛みや腫れ、歩くと痛みが出やすい。

- 3度(重度):靭帯が完全に切れた状態。腫れが強く、関節が不安定になり、場合によっては手術が必要になることも。

足首の捻挫の最新の応急処置

これまでのRICE処置

従来は RICE処置(Rest=安静、Ice=冷却、Compression=圧迫、Elevation=挙上)が基本とされてきました。

受傷直後に行うことで、炎症や腫れを抑えるのに役立ちます。

新しく注目されているPOLICE処置

最近では、RICEを改良した POLICE処置 が広まっています。

- P=Protection(保護):サポーターやテーピングで患部を守る

- OL=Optimal Loading(適度な負荷):痛みが出ない範囲で少しずつ動かす

- I=Ice(冷却):冷やして腫れを抑える(15〜20分を目安に)

- C=Compression(圧迫):包帯やサポーターで腫れを予防

- E=Elevation(挙上):心臓より高い位置に足を置き、腫れを軽減

ポイントは「完全に動かさない」のではなく、痛みがない範囲で少しずつ動かすことで回復を早めるという考え方です。

なぜ内反捻挫が多いのか?

- 内側の靭帯は太くて丈夫なため、損傷しにくい

- 外側の靭帯は比較的弱く、足首は内側に倒れやすい構造をしている

- 段差で踏み外したり、スポーツで着地した時などに「内反」動作が起きやすい

このため、足首の捻挫の多くは内反型です。

捻挫後の治療とリハビリ

医療機関での対応

- レントゲンやエコーで骨折や靭帯損傷の程度を確認

- 軽度:固定や安静で自然に回復

- 中等度以上:ギプス固定や装具を使う場合も

- 重度:手術が必要になることもある

リハビリと再発予防

- 足首の動きを取り戻すストレッチ

- 足首周囲の筋肉を鍛えるトレーニング

- バランス感覚を高める練習

- サポーターやテーピングで再発予防

特に「しっかり治さず放置」すると、足首のグラつき(不安定感)や慢性的な痛みにつながりやすいため注意が必要です。

まとめ

足首の捻挫は軽く見られがちですが、放置すると長引いたり、再発を繰り返したりすることもあります。

最新の応急処置である POLICE法 を知っておくと、より早い回復が期待できます。

ただし、痛みや腫れが強い場合、歩行が困難な場合は自己判断せず、早めに医療機関で検査・治療を受けることが大切です。

YMT接骨院では、姿勢評価を行いながらケガの根本原因を見極め、再発を防ぐリハビリや治療を行っています。

足首の捻挫でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

コメント