子どものスポーツで多い「足首の内反捻挫」とは?保護者が知るべき応急対応と再発予防

部活動やクラブチームで毎日がんばっているお子さまをお持ちの保護者の方へ。

「足首をひねっちゃった」「足首が痛いみたい」と聞いて、「まあ軽い捻挫かな」と思ってはいませんか?

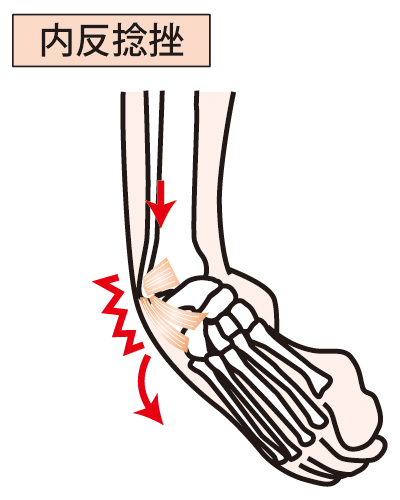

実は、足首の捻挫はスポーツ中のケガとして非常に頻度が高く、特に「内反捻挫(ないはんねんざ)=足首を 内側にひねる タイプ」が圧倒的に多いのです。

成長期のお子さまの場合、大人とは異なり骨・靱帯・感覚器などがまだ発達途中であり、軽く見て放置すると、再発・慢性化・成長への影響といったリスクもあります。

本記事では、保護者の皆さまが知っておきたい以下のポイントを、わかりやすく整理いたします

- なぜ内反捻挫が最も多いのか

- 内反捻挫で損傷しやすい靱帯・組織

- 典型的な症状と重症度分類

- 合併症・後遺症のリスク

- どんなスポーツ・動きで起きやすいか

- 保護者としての応急対応(最新の考え方:POLICE処置)+復帰までの流れ

お子さまが「足首をひねったかも…」と訴えたとき、保護者として「どう判断し、どう対応すればいいか」の手がかりにしていただければと思います。

なぜ「内反捻挫」が一番多いのか?発生メカニズムと要因

発生頻度・統計から見る傾向

- 多くの研究で、足関節捻挫の中で 内側にひねる(内反)方向の損傷が最も多いタイプであることが報告されています。

- 例えば、外側靱帯(足首の外くるぶし側)を構成する靱帯群が、ひねりの力を受けやすい構造にあるため、最も頻度が高くなっています。

- スポーツをする成長期のお子さまにおいても、跳躍・着地・方向転換など動きが多いため、このタイプの捻挫が起こりやすいと言えます。

構造的・力学的な理由で「内反方向」にひねりやすい

スポーツ時の足首捻挫(特に内反捻挫)が起きやすい背景には、以下のような要因があります

- 外側側にある靱帯(前距腓靱帯・踵腓靱帯・後距腓靱帯)が、内反方向のストレスを受けやすい構造にある。

- 足首・足関節・足根関節の骨・関節包・軟部組織が、ある程度の“内返し”可動域を持っており、突発的な力が加わるとその可動域を超えてひねられてしまうことがある。

- 成長期のお子さまは、筋力・バランス制御・固有受容覚(足首周囲の感覚)がまだ発達中で、急な動作・方向転換・着地のバランス崩れ等で制御が追いつかず、ひねりやすくなります。

- スポーツ中にジャンプ着地・ストップ&ダッシュ・接触プレーなど加速・減速・方向変換の瞬間が多く、慣性・外力で足首が内側へひねられる状況が生まれやすいです。

このように複数の要因が組み合わさって、特にスポーツをする子どもでは「内反捻挫」が典型的な捻挫パターンになっているのです。

内反捻挫で損傷しやすい靱帯・関係組織(子どもの特徴も含めて)

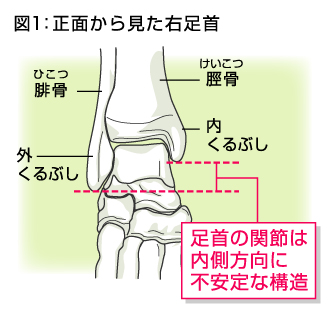

主な靱帯(外側側副靱帯群)

内反捻挫では、足首の 外側側副靱帯 (lateral collateral ligaments of the ankle) が最も損傷されやすく、代表的なものは以下です:

- 前距腓靱帯 (ATFL: Anterior Talofibular Ligament):捻挫で最もよく損傷される靱帯。

- 踵腓靱帯 (CFL: Calcaneofibular Ligament):中等度以上の捻挫で併発することが多い。

- 後距腓靱帯 (PTFL: Posterior Talofibular Ligament):重症例や完全断裂例で損傷する可能性があるが、通常の捻挫では頻度は低めです。

これらの靱帯は、足首を外側から支える役割を持ち、内側にひねられる力により強く伸ばされたり断裂したりします。

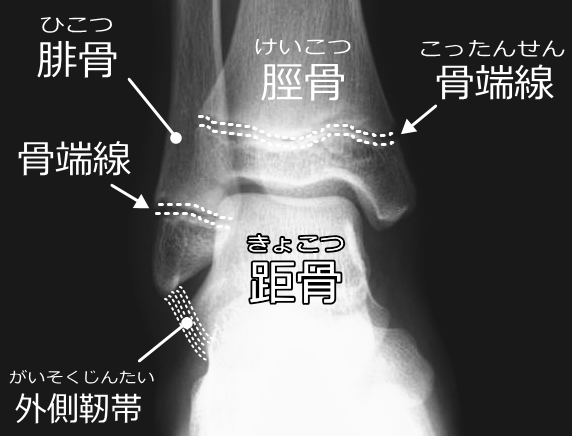

骨・骨端線・靱帯付着部(子どもならではの注意点)

成長期のお子さまの場合、靱帯より 骨・骨端線 (成長軟骨部) が弱いことがあり、以下のような損傷も併発しやすいです:

- 剥離骨折・骨端線離開:靱帯が付着している骨端部が強い力で引き剥がされる形で発生することがあります。

- 特に外くるぶし(腓骨遠位端)の骨端線・付着部に異常が出る可能性があります。

このような骨・骨端線の損傷を見逃すと、将来の成長や骨格バランスに影響を及ぼす恐れがあります。

関節包・軟部組織・軟骨損傷

- 捻挫に伴い、関節包(関節を包む膜)や細かい付属靱帯、小靱帯まで損傷を受けることがあります。

- また、重症例・繰り返し捻挫例では、距骨‐脛骨関節や足根関節の軟骨・骨軟骨面 (osteochondral) の損傷が併発することがあります。

腱・筋肉・神経(補助的関与・合併損傷)

- 腓骨筋腱(長腓骨筋・短腓骨筋):足首外側を通る腱で、捻挫時の牽引・挟み込み・炎症により影響を受けることがあります。

- 神経(浅腓骨神経など):まれですが、腫れ・浮腫・癒着等により足首外側の神経が圧迫・牽引されて、しびれ・違和感が残るケースも報告があります。

内反捻挫の典型的な症状と重症度分類

主な症状(子どもにも起こりうるもの)

お子さまが足首をひねったあと、以下のような症状が認められたら「内反捻挫」を疑ったほうが良いでしょう:

- 足首外側(外くるぶし付近)に鋭い痛み・押すと痛む圧痛点あり

- 腫れ・浮腫(患部がむくんで見える)

- 皮下出血(あざ・紫斑)/時間がたって青紫色に変色することも

- 足首を動かすと「痛い」「引っかかる」「動かしにくい」といった可動域制限

- 体重をかけると痛みが強くなったり、歩きにくかったり、足をかばったりする

- 「グラつく」「踏ん張れない」といった足首の不安定感(特に治療が遅れた・再発傾向あり)

- (まれに)しびれ・感覚異常:神経が影響を受けている可能性あり

特にお子さまの場合、「痛い」と素直に言わない、我慢して動こうとする等の傾向がありますので、腫れ・あざ・歩き方(びっこひいていないか)、足首の形の変化など保護者の方で気づけるサインを持っておきましょう。

重症度分類(おおまかな目安)

臨床では一般的に以下のように分類されます(あくまで目安です)

| 度数 | 損傷の程度 | 症状の目安 | 運動・荷重可能性 |

|---|---|---|---|

| Ⅰ度(軽症) | 靱帯の軽い伸展・微細損傷 | 痛み・腫れは軽度。圧痛あり。 | 通常の歩行可能。軽い運動も可能なことが多い。 |

| Ⅱ度(中等症) | 靱帯の部分断裂 | 腫れ・内出血あり。可動域制限・荷重痛あり。 | 歩行可能だが痛み・不安定感あり。スポーツ復帰は慎重に。 |

| Ⅲ度(重症) | 靱帯の完全断裂・関節不安定性あり | 強い腫れ・痛み・ぐらつき感。荷重困難。 | 体重をかけられない、固定・手術を検討することも。 |

この分類が診断・治療・復帰計画の目安になりますが、実際には画像検査(レントゲン・MRI等)や整形外科・スポーツ医学専門医の判断が必要です。

合併症・後遺症リスク(特に子どもで注意すべき点)

剥離骨折・骨端線離開(骨の損傷)

- 成長期の子どもでは、靱帯より骨・骨端線(成長軟骨部)が弱いため、強い内反ストレスで「剥離骨折(付着部が剥がれる)」や「骨端線離開」が起きることがあります。

- これを見逃すと、将来的に成長異常・脚長差・変形を引き起こす可能性があります。

- したがって、「足首をひねったけど骨折ではない」と言われても、成長期なら骨端線まで確認できるかどうか検討が必要です。

慢性足関節不安定性(CAI:Chronic Ankle Instability)

- 捻挫を繰り返す、または適切なリハビリを行わないと、足首が「ぐらつき・踏ん張れない・ふらつき感」が残る“慢性不安定性”に移行するケースがあります。

- 不安定性が続くと、将来的に関節軟骨の摩耗・変形性関節症のリスクを高める可能性があるため、早めの対応と再発予防が重要です。

靱帯癒合不全・過剰可動性

- 靱帯がきちんと治癒せず、伸びたまま残ると、関節に余計な動き(過剰な可動域)が残り、再捻挫の原因になります。

- このような状態が続くと、スポーツに戻っても不安定さを残し、パフォーマンス低下・怪我リスク増にもなります。

神経・軟部組織合併(稀ではあるが注意)

- 足首外側付近を通る浅腓骨神経などが、腫れや浮腫・治癒過程の癒着で圧迫を受け、しびれ・違和感を残す例があります。

- また、関節内軟骨・骨軟骨面損傷が進行し、痛み慢性化・可動域制限を残すケースも報告されています。

どんなスポーツ・どんなシチュエーションで起きやすいか

リスクが高いスポーツ種目

お子さまのスポーツ活動の中で、足首の内反捻挫が起きやすいことが多いのは以下のような種目です:

- バスケットボール・バレーボール:ジャンプ・着地・切り返し動作が頻繁

- サッカー:走行中の変向・タックル・接触プレーが多い

- テニス・バドミントン:ストップ&ダッシュ・左右への即時変換動作

- ラグビー・アメリカンフットボール:接触プレー・他選手の足を踏む・踏まれるなど

- 体操・跳躍系種目:着地ミス・バランス崩れが起きやすい

- 陸上(ハードル・障害物競走など):着地・方向変換・地面の影響を受けやすい

特に「跳ぶ → 着地」「走る → 急に止まる/方向を変える」の動作が多いスポーツでは、足首をひねるリスクが高まります。

典型的な発生シチュエーション

以下のような場面で、内反捻挫は発生しやすいです:

- ジャンプの着地でバランスを崩し、足首が傾いたまま地面に接地して、内返し(内反)方向にひねられる。

- 突然のストップや急な方向転換中に、足が固定されたまま慣性で体が動き、足首が内側にひねられる。

- 他選手の足に乗ってしまったり、踏まれたりして、強制的に内側にひねられる。

- 段差や不整地・凸凹地面で、足裏が不安定な状態で着地・足が傾いたまま体重をかけてしまう。

- 滑りやすいグラウンド・靴のグリップが弱い・足首サポートのない履物など、足首が固定されずにひねられやすい環境。

- 疲労・集中力低下時:運動終盤で反応が鈍る・足元がおろそかになり、バランスを崩しやすくなります。

このようなリスクを保護者・指導者として意識しておくことで、予防対策につながります。

保護者として知っておきたい“応急対応+復帰までの流れ”

応急対応(最新の考え方:POLICE処置)

以前からよく言われていた「RICE(安静・冷却・圧迫・挙上)」ですが、最近では「POLICE(保護+最適な負荷+冷却+圧迫+挙上)」という考え方がスポーツ医学分野で支持されています。

この考え方をお子さまの捻挫初期に活用することで、回復を促しつつ再発リスクを抑えることが期待できます。以下が各ステップです:

- P:Protection(保護)

受傷直後は足首をむやみに動かさず、サポーター・包帯・装具・シーネなどで保護。さらなる損傷・ストレスを防ぐ。 - OL:Optimal Loading(最適な負荷)

重要なポイントです。痛みのない範囲で少しずつ動かすことで、筋萎縮・可動域拘縮を防ぎ、靱帯・筋肉の回復を促します。 - I:Ice(冷却)

炎症・腫れを抑えるために、タオル越しに保冷剤・アイスパックで15〜20分冷やす。冷やしすぎ・長時間は避ける。 - C:Compression(圧迫)

弾性包帯・テーピングなどで軽く圧迫し、腫れ・内出血を軽減。きつく締めすぎないよう注意。 - E:Elevation(挙上)

患部を心臓より高く挙げて、むくみ・腫れを助ける(クッション・ソファなど活用)。

お子さまが捻挫をしたら、まずこの処置を保護者として行えるよう備えておくと安心です。

復帰までの段階的プラン(目安)

以下はあくまで一般的な目安です。個別の症状・損傷具合によって異なりますので、整形外科やリハビリ専門家と相談の上で進めてください。

| フェーズ | 目安期間 | 対応内容・注意点 |

|---|---|---|

| 急性期(0〜2〜3日) | 受傷直後~48〜72時間 | POLICE を中心に。Protection を維持しつつ、足指運動・つま先上下など軽い運動も導入。痛み・腫れが強い場合は無理せず。 |

| 亜急性期(3〜7日) | 約3〜7日 | 腫れ・炎症が落ち着き始めたら、可動域訓練(足首ゆっくり回す、曲げ伸ばし)・軽い筋収縮(アイソメトリック)を導入。荷重(片足立ちなど)を少しずつ。 |

| 中間期(1〜3週間) | 約1〜3週間 | 可動域回復、筋力強化 (下腿・腓骨筋群)、バランストレーニング(片足立ち・クッション上など)、補助荷重・歩行から徐々にジョギングレベルへ。 |

| 復帰期(3〜6週間以降) | 約3〜6週間以降(損傷具合による) | ジョギング → ランニング → スポーツ動作(ジャンプ・ストップ・切り返し)へ順に段階的に戻す。テーピング・サポーターの使用も検討。 |

| 完全復帰後フォロー | スポーツ復帰後も継続 | 再発予防の筋力・バランス訓練、足首サポート体制、靴・グラウンド環境チェックを継続。定期的なフォローアップも。 |

成長期のお子さまでは、骨端線保護の観点からも「無理をさせない」「段階的に戻す」ことが極めて大切です。

まとめ

お子さまがスポーツ中に足首をひねったら、「ただの軽い捻挫」で済ませず、早めに適切な対応を取ることが非常に大切です。特に「内反捻挫」は、足関節外側の靱帯を損傷しやすく、成長期には骨・骨端線も影響を受ける可能性があるため、保護者・指導者としての早期判断・早期対応がカギになります。

痛み・腫れ・歩行困難といった明らかな症状がある場合は、速やかに整形外科を受診し、適切な診断・治療とリハビリを受けるようお子さまをサポートしてあげてください。そして、治療後から復帰までの「段階的なリハビリ・筋力強化・バランストレーニング」をしっかり行うことで、再発予防につなげ、安心してスポーツを続けられる環境を整えてあげましょう。

最後まで読んで頂きありがとうございました。次回もお楽しみに

コメント