内臓の不調が筋肉や皮膚に現れる?その原因は「内臓体性反射」

「肩こりがなかなか治らない」「マッサージをしても背中のハリが取れない」

そんな症状の裏に、内臓の不調が隠れていることがあります。

実は、内臓の問題が筋肉や皮膚に影響を与える「内臓体性反射(ないぞうたいせいはんしゃ)」という現象が存在します。

これは、姿勢評価を重視して根本的な原因を探る当院の施術でも、非常に大切な考え方のひとつです。

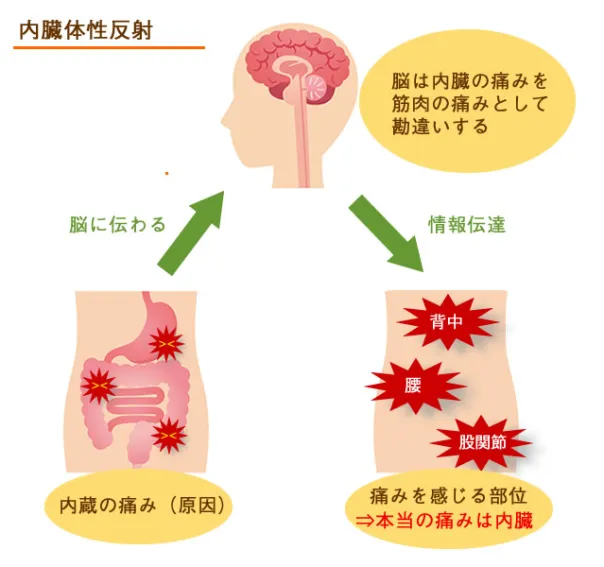

内臓体性反射とは?

神経を通じて内臓と筋肉はつながっている

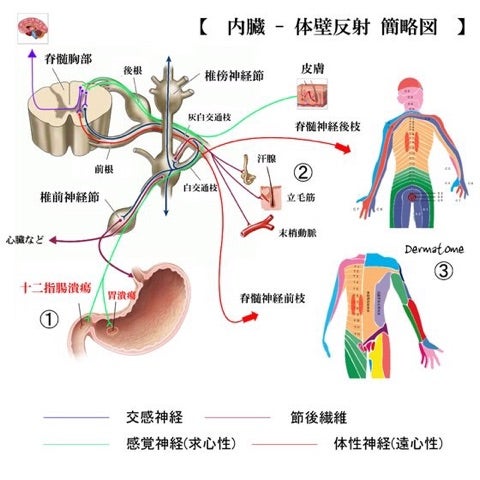

内臓体性反射とは、内臓の不調が神経を介して筋肉や皮膚に反応を起こすことをいいます。

私たちの身体は、内臓・筋肉・皮膚が神経でつながっており、脳がそれらをひとまとめに「同じエリア」として認識しています。

たとえば胃が不調のとき、胃と同じ神経支配を受けている背中の筋肉に緊張が起き、背中のハリや肩甲骨の痛みとして感じることがあります。

内臓体性反射で起こる主な症状

肩こり・背中の痛み

胃や肝臓の不調があると、背中や肩甲骨周辺の筋肉が過緊張を起こしやすくなります。

「揉んでもすぐ戻る肩こり」は、実は内臓由来のサインかもしれません。

腰痛・股関節の硬さ

腎臓や大腸の不調があると、腰周りやお腹の筋肉が固くなり、慢性的な腰痛や反り腰につながることもあります。

皮膚の違和感・かゆみ

内臓体性反射によって血流が悪くなると、皮膚にピリピリ感やかゆみが出ることもあります。

「皮膚科に行っても改善しないかゆみ」は、内臓からのSOSの場合もあるのです。

なぜ接骨院で内臓の不調が分かるの?

姿勢と筋肉の状態から読み取る

YMT接骨院では、姿勢評価と触診を通して体の状態をチェックします。

筋肉の張り方や動きのクセから、「どの内臓が負担を受けているか」を推測できることもあります。

例えば、内臓と筋肉・姿勢のつながりには次のような関係があります。

- 胃の不調 → 背中の左側(肩甲骨の内側〜みぞおちの裏あたり)が張る

- 肝臓・胆のうの疲れ → 右肩が下がり、右の背中が固くなる

- 腎臓の不調 → 腰の左右差(片方の腰が張る・重い)として現れる

- 大腸の疲れ → 下腹部の張りや股関節周辺の硬さにつながる

- 心臓・肺の不調 → 左の肩甲骨周辺や胸の筋肉が硬くなる

このように、内臓体性反射によって現れる筋肉の緊張は、姿勢の歪みや慢性的な痛みの原因にもなります。

そのため、筋肉だけでなく「内臓の状態を読み取る目」を持つことが、根本改善には欠かせません。

内臓体性反射を整えるためのアプローチ

① 姿勢改善と筋肉バランスの調整

まずは筋肉の過緊張を緩め、神経や血流の通りを良くすることが大切です。

YMT接骨院では、マッサージやストレッチを通して、内臓への負担を軽減する姿勢づくりを行います。

② 生活習慣の見直し

内臓は「食事・睡眠・ストレス」の影響を強く受けます。

- 食べすぎ・飲みすぎを控える

- 睡眠の質を高める

- ストレスを溜めない

これらを意識することで、内臓体性反射による筋肉の緊張も軽減されやすくなります。

まとめ:症状の裏に「内臓の不調」が隠れているかも

肩こりや腰痛、皮膚の違和感がなかなか取れない場合、内臓の疲れが関係している可能性があります。

YMT接骨院(大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・横浜市瀬谷区)では、姿勢評価に基づいた施術で、

「どこが原因なのか」をしっかり見極め、根本から整えていきます。

最後まで読んで頂きありがとうございました。次回もお楽しみに

コメント