土踏まずがよくつる人は気をつけてほしい事と対処法

土踏まずがつると、ピリッとした痛みがあらわれ、思わずヒヤッとしてしまうものですよね。痛みを放置してしまう方も少なくありませんが、症状に関連する原因を考えるとできるだけ早くの対応が必要です。

今回は、土踏まずがつる原因と放置することのリスク・対処法について解説します。

土踏まずがつりやすい方は、ぜひ最後までご覧ください。

土踏まずがつってしまう原因

土踏まずがつる原因には、扁平足と筋肉疲労、血行不良、栄養不足が考えられてます。

それぞれの原因を解説しますので、心当たりがないか確かめてみましょう。

原因①扁平足

扁平足(へんぺいそく)』とは、足の裏にある土踏まずのアーチがなくなっている状態のことです。

私たちの足の裏は本来平らではなく、土踏まずが少し浮いた形となり、それによって足にかかる負荷や歩く時の衝撃が適度に分散されています。

しかし足の裏が平らになると、歩く時や走る時に地面からの衝撃を適切に吸収できなくなり、土踏まずの痛みをはじめとする症状があらわれるようになります。

扁平足の原因は、先天的な理由を除いては、足の筋力低下や合わない靴、肥満などの生活習慣によるケースが多いです。

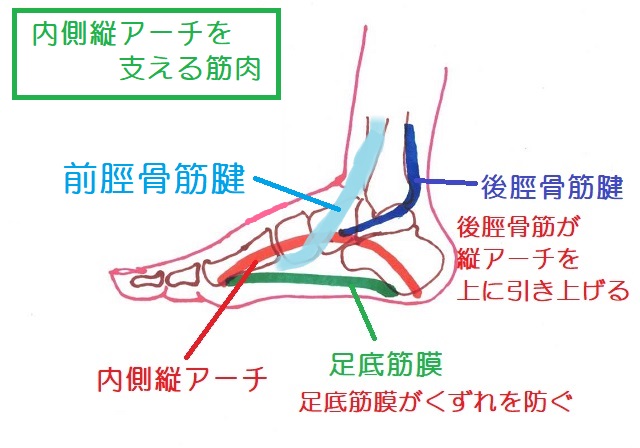

また、運動不足や加齢によって足の筋力が弱くなると、土踏まずのアーチを形成する『後脛骨筋(こうけいこつきん)』の低下に繋がり、土踏まずがなくなります。

ハイヒールやサイズが合わない靴も足に負担をかけ、土踏まずのアーチを崩してしまいます。

肥満も身体の重心を乱してしまうため、扁平足との関係性が非常に深いです。

だからこそ、扁平足が原因で土踏まずがつっているのなら、生活習慣の見直しが必要です。

原因②筋肉の疲労

土踏まずに疲労がたまることにより、筋肉の収縮バランスに問題が生じることもあります。

土踏まずは動いている時だけでなく、立っている時にも力が加えられています。そのため、立ち仕事をしている方は意外にも土踏まずがつることに悩んでいるケースが多いです。

原因③血行不良

血行が悪くなると、筋肉の収縮に必要な栄養やミネラルが届きにくくなり、その結果として土踏まずがつるケースも珍しくありません。この場合には、運動不足や冷えが関係しています。

普段から運動の習慣がない方は、血管が外部から刺激を受けることがなく、血行促進の機会が少なくなります。また冷えも血流の循環を滞らせるため、血行不良が起こりやすくなります。

運動不足や冷えからズキッとした痛みに悩まされないよう、血行不良には気をつけたいものですね。脚の疲れを解消することで血行不良も改善する可能性もあるため、積極的にセルフケアをしましょう。

原因④栄養不足

意外な原因と思われるかもしれませんが、水分とミネラルの栄養素が不足していると、筋肉を動かすことが難しくなります。結果、血行不良が起こり、土踏まずがつるリスクが高くなります。

また、栄養不足に冷えが加わるとさらなる痛みのリスクにも繋がりますので、水分とミネラルの補給には気をつけましょう。

特に朝食を抜いている方は要注意です。体温の1日の変化でいうと、夜間は低く、早朝が1番低いというデータがあります。朝食を食べた後に急激に上昇し、夕方ごろに最高になりゆるやかに下降していきます!!なので、朝食をしっかり食べることから始めましょう!!

土踏まずをつってしまうことを放置する事で起こるリスク

土踏まずがつると痛みを感じるものの、「ずっと痛いわけじゃないから」とつい放置してしまいがちですよね。

でも、早めにきちんとした対応をしなければ以下のようなリスクにも繋がるため、注意しましょう。

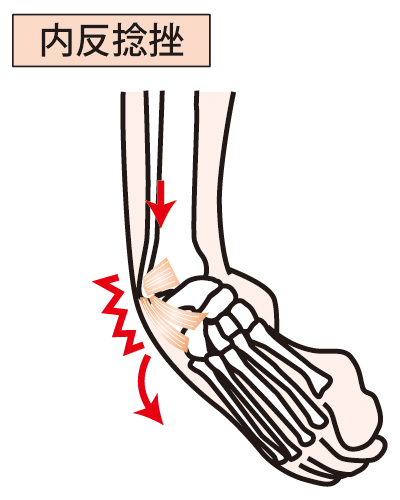

リスク①けがをしやすくなる

土踏まずは足裏の形状を支えるだけでなく、足全体のバランスを保つ重要な部位なため、土踏まずに問題が起こればふくらはぎや膝、太ももまでのバランスも乱れてしまい、結果として怪我が起こりやすくなります。

特に問題がないのに転びやすくなった場合には、土踏まずの問題が深刻化していると考えましょう。少し歩いただけでも疲れる方も、要注意です。

リスク②腰痛や膝痛になりやすい

土踏まずがつる原因である扁平足を放置していると、ほかの身体の痛みまで引き起こされることもあります。

一見土踏まずは膝や腰とは直接的な関係がなさそうに感じられますが、扁平足を原因とする膝痛や腰痛は決して珍しくありません。

土踏まずは、歩く時に地面から受ける衝撃を吸収し負荷を分散させる役割を持ちますが、扁平足になると地面からの衝撃を吸収できず、負荷が膝や腰に及び、膝痛や腰痛に繋がります。

「レントゲン検査で問題が見つからなかったのに、膝痛や腰痛が出ている」という方は、扁平足になっていないかを調べてみましょう。

土踏まずがつるときに必要な対処法

土踏まずがつる原因や放置によるリスクについてお話ししました。

軽視していた原因で思わぬ痛みが起こらないよう、以下の方法で対策を始めましょう。

対処法①足の裏のトレーニングをしよう

足裏の筋力トレーニングは、筋肉不足を原因とする土踏まずの痛みに効果的です。

足裏の筋肉を鍛えるには、足の指を開いたり閉じたりする動きを10回繰り返しましょう。

足の指でタオルを開いたり閉じたりする動きでも、同じような効果が得られます。

どちらも簡単にできるトレーニングなので、何気なく座っている時やテレビを観ている時などに取り入れてみましょう。

足裏だけでなくふくらはぎや膝のこわばりも解けていきますよ。

対処法②運動をする習慣を身につけよう

土踏まずの痛みや扁平足を改善するには、適度な運動の習慣も大切なポイントです。

肥満や筋力不足が原因となっている場合、解決しない限りは症状も良くなりません。症状改善と再発防止を目指すためにも、これを機会に運動を始めましょう。

運動はウォーキングやランニング、水泳、または筋肉トレーニングなど、好きなもので構いません。

エレベーターやエスカレーターの代わりに歩くという心がけもおすすめです。

ただし、足の裏や膝の痛みが強い時、体調が悪い時には無理をしないようにきをつけましょう。

対処法③足に合った靴を選ぶように心がけよう

土踏まずの痛みや扁平足を早く改善するには、足裏から負担を軽減するためにも良い靴が必要です。

サイズが合わない靴やヒールは控え、足に負担が少ない靴を選ぶのがおすすめです。

最近では足への負担を考慮した靴も販売されているので、選ぶときの判断材料にしましょう。

インソールや中敷きで工夫するのも、足への負担軽減にとても役立ちます。

対処法④治療を受ける

土踏まずの痛みの改善には、接骨院や整体で治療を受けるのも良い手段です。

土踏まずの痛みは、身体のゆがみやバランスの崩れから来ているケースもあります。そんな時、ゆがみを整えてくれる整体は、土踏まずの痛みや扁平足を根本から改善できます。

また、正しい姿勢や生活指導も受けられるので、「再発防止にも役立つ」と喜ぶ方も多いです。

YMT接骨院では、土踏まずの痛みや扁平足への施術も行っております。身体の土台から整える施術で、多くの患者様の悩みを解決してきました。

土踏まずがつって痛みを感じている方は、ご相談くださいね!

まとめ

土踏まずがつるズキンとした痛みには、扁平足や筋力不足、合わない靴や栄養不足など、さまざまな原因が関係しています。

「一時的な痛みだから」と放置してしまいがちですが、特に扁平足から痛みが出ている場合にはほかの症状に発展することもありますので、早めの対応を心がけましょう。

土踏まずの痛みを改善するには、筋力トレーニングや運動などの生活習慣の見直しに合わせ、靴選びなども必要です。

なかなか回復しない方、土踏まずの痛みに悩んでいる方は、YMT接骨院にご相談ください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。次回もお楽しみに

コメント